Aktuelle Projekte

• 2023

Projekte der letzten Jahre

• 2022

• 2021

• 2020

• 2019

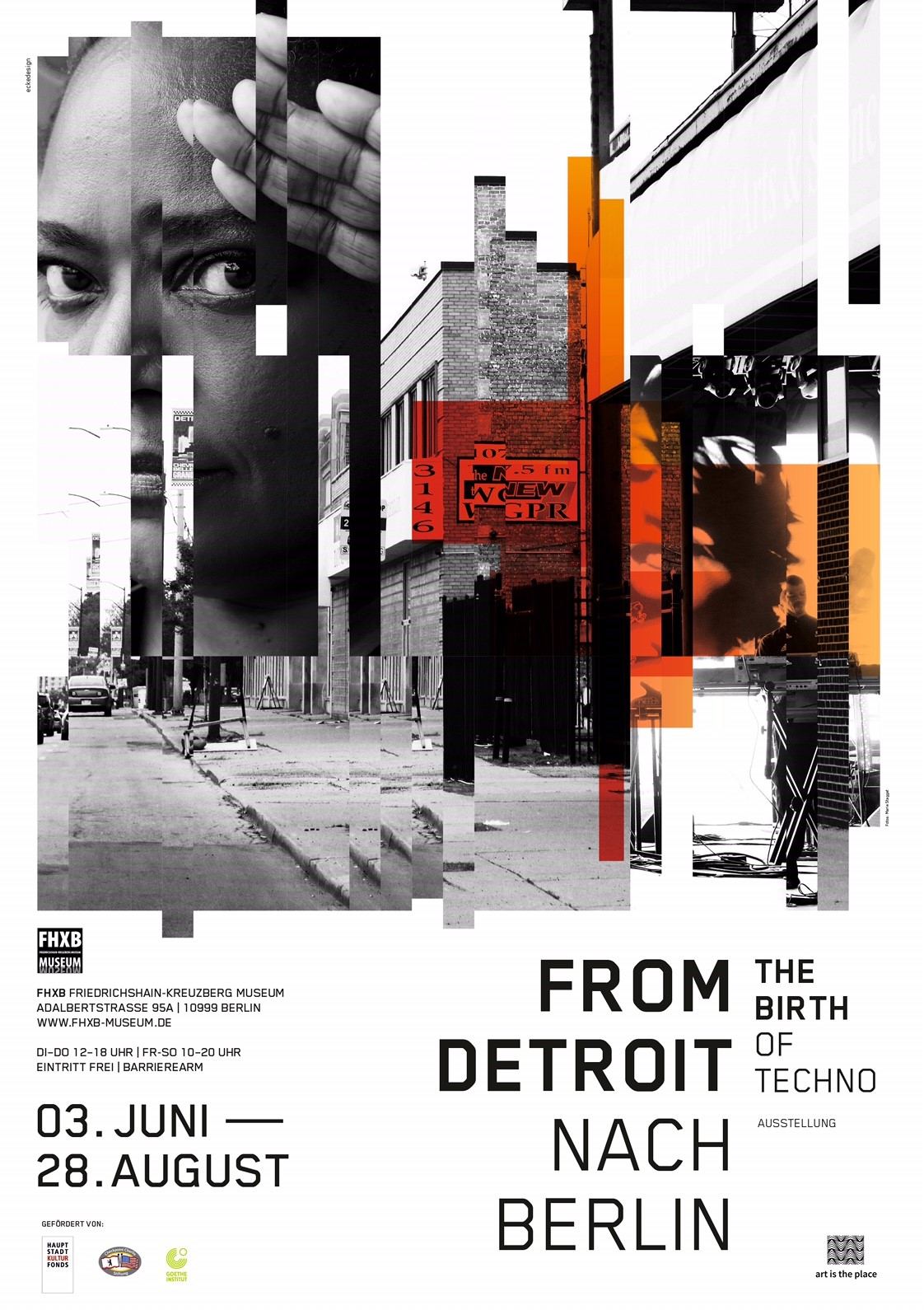

Projekt der Hochschule für angewandte Pädagogik

Eröffnung einer Wanderausstellung die im Rahmen einer USA Forschungsreise zum Thema „Jugend im politischen System der USA“ erstellt wurde und an verschiedenen Orten in Berlin präsentiert wird

Projekt der TU Berlin, FB Stadt- und Regionalplanung

Eine Gruppe von Student*innen fliegt in die USA und forscht zum Thema Sportstättenbau in den USA um herauszufinden, ob amerikanische Konzepte auch auf den Bau von Sportstätten (z.B. in Bezug auf bau- und immissionsschutzrechtliche Probleme) in Deutschland übertragen werden können.

Projekt der FU Berlin, FB Rechtswissenschaft

18 Student*innen und zwei begleitende Professor*innen präsentieren auf der National Model United Nation Conference 2019 die Delegation von Australien. Die NMUN ist die weltweit größte UN-Simulation für Studierende mt mehr als 5.000 Teilnehmer*innen aus Nord- und Südamerika, Asien und Europa.

Eine Gruppe von 23 Schüler*innen der Canton High School aus Massachusetts und die sie begleitenden Lehrkräfte erleben bei ihrem Berlin-Aufenthalt eine intensive Einführung in die Geschichte, Politik und Kultur unserer Stadt.

Projekt der Staatlichen Ballettschule Berlin

Austauschprojekt mit der Ballet West Academy und der Universtiy of Utah.

Projekt des Fountainhead Tanztheater / Zephyr e.V.

Forum zur Präsentation von verschiedensten Produktionen amerikanischer und internationaler Filmemacher*innen im Haus der Demokratie- und Menschenrechte in Berlin (Prenzlauer Berg).

Stiftungsprojekt in Kooperation mit der BUSVMA

12 ehemalige amerikanische Militärangehörige, die zwischen 1945 und 1994 in Berlin gedient haben, kommen zurück und erleben innerhalb einer Woche, wie sich Berlin verändert hat. Sie besuchen ihre ehemaligen Wirkungsstätten und diskutieren an Berliner Schulen mit Schülerinnen und Schülern. Dieses Programm wird bereits seit 2008 organisiert.

Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützt das Projekt mit der Übernahme der Flugkosten von bis zu 3 ehemaligen amerikanischen (Luftbrücken-)Piloten und jeweils einer Begleitperson nach Berlin.

Stiftungsprojekt in Kooperation mit dem Grossmont College, CA

4 Student*innen des Grossmont College, CA, die im Haupt- oder Nebenfach Deutsch studieren, erhalten ein Stipendium für einem vierwöchigen Aufenthalt in Berlin. Sie wohnen in Gastfamilien, besuchen eine Sprachschule und absolvieren an den Nachmittagen ein Praktikum.

Projekt der HilbertRaum GbR

Austauschprojekt zwischen Künstler*innen aus Berlin und Los Angeles u.a. aus dem Bereich Film.

Feedback des Veranstalters: "Noch einmal Tausend Dank im Namen der 20 LA spaces, die ohne Ihre großzügige Unterstützung nicht hätten kommen können!"

Stiftungsprojekt in Kooperation mit dem Museum of Tolerance L.A.

6 amerikanische Lehrer*innen aus L.A. und dem Großraum Los Angeles nehmen an einem 10-Tage Intensivprogramm zum Thema Tolerance and Diversity teil. Das Programm wird von der Checkppoint Charlie Stiftung organisiert und richtet sich an Lehrkräfte, die in den USA das Thema Holocaust unterrichten.

Dieses Projekt bringt eine Gruppe von benachteiligten High School Schüler*innen aus dem Großraum Atlanta, GA nach Deutschland / Berlin, und bietet ihnen damit die Möglichkeit, verschiedene Kulturen, Sprachen und politische Systeme kennen zu lernen. So soll ihr Interesse am Reisen geweckt und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden um sie zu weltoffenen Bürgern zu erziehen.

in Kooperation mit der American Association of Teachers of German (AATG)

Drei ausgezeichnete amerikanische Deutschlehrkräfte der Jahre 2017 und 2018 nehmen am Fortbildungsseminar Education Enrichment Program in Berlin teil und geben während ihres Aufenthaltes für Berliner Lehrkräfte jeweils einen englischsprachigen Workshop zu Lehrplanrelevanten Themen.

Fortsetzung der Schulpartnerschaft zwischen dem GHG Berlin und der Latin School Chicago. 14-16 Schüler*innen der Englisch-Leistungskurse erhalten auf dieser Reise die Möglichkeit ihre Sprachfähigkeit zu verbessern und die amerikanische Kultur kennen zu lernen.

• 2018

Nachdem die Kreuzberg Basketball Beats im Sommer 2016 im Rahmen des „Berlin x Chicago Basketball and Cultural Exchange Program“ mit 15 Jugendlichen nach Chicago (USA) gereist waren, erfolgte im Sommer 2018 der Gegenbesuch von 8 US-amerikanischen Jugendlichen und vier Betreuern. Auf Berliner Seite waren fünfzehn Jugendliche involviert.

Neben zahlreichen gemeinsamen sportlichen Aktivitäten erhielten die Gäste auch einen Einblick in die deutsche Geschichte. Im Rahmen von Führungen und Workshops wurden die u.a. Themen wie die (post-)koloniale und Ost-West-Geschichte Berlins und Deutschlands, der Alltag in Deutschland während der NS-Zeit, sowie Alltagserfahrungen in Berlin und in den USA behandelt.

Zu den Programm-Highlights zählten ein zweitätiges Basketball-Camp und das Gemeindefest „Community Unity Fest“ mit Eltern, Unterstützern und Freunden.

Vom 18. März bis 22. März 2018 nahmen 14 Studierende aus fünf verschiedenen Fachrichtungen der Freien Universität Berlin an der National Model United Nations (NMUN) Konferenz in New York City teil. Die Teilnehmer/innen agierten hier wie echte Diplomaten und diskutierten über aktuelle Themen von weltpolitischer Relevanz. Sie vertraten jedoch nicht ihr Herkunftsland, sondern mussten sich mit den Positionen eines ihnen unbekannten Staates auseinandersetzen, 2018 war dies die des Fürstentums Liechtenstein.

Im Juli unterstützte die Checkpoint Charlie Stiftung den Berlin Besuch einer Gruppe von 14 Schülerinnen im Alter von 14 bis 19 Jahren der Clements High-School aus Sugar Land, Bundesstaat Texas (USA). Der Besuch fand im Rahmen einer langjährigen Schulpartnerschaft zwischen der High-School und dem Lessing-Gymnasium in Köln statt. Neben der Teilnahme am Unterricht und zahlreichen Exkursionen, wurde ein viertägiger Besuch nach Berlin organisiert. Hier bestand das Programm u.a. aus Führungen durch den Bundestag, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Jüdische Museum Berlin, die Neue Synagoge, die Gedenkstätte Berliner Mauer und die Gedenkstäte Berlin-Hohenschönhausen. Die Stiftung übernahm die Kosten für die Unterkunft, die Führungen sowie die BVG Tickets.

Das Projekt, welches bereits 2016 und 2017 mit großem Erfolg durchgeführt wurde, bringt wichtige Entscheidungsträger des amerikanischen Bildungsbereiches zu einer Fortbildung nach Deutschland. Die Teilnehmer/innen sind sowohl auf Landes-, Distrikt- und/oder Schulebene in den Bundesstaaten der USA tätig. Sie setzten sich für den Erhalt bzw. die Ausweitung der Deutschprogramme in ihren Zuständigkeitsbereichen ein und informieren sich in diesem Rahmen über das deutsche Bildungssystem.

Schwerpunkt der von der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) und dem Goethe-Institut organisierten Studienfahrt bildeten das Kennenlernen der Berufsausbildung (speziell des dualen Systems) und des Studiums in D.

Weitere Ziele waren die Anbahnung von Kontakten zum Aufbau bi-nationaler Projekte, das Nahebringen der deutschen Kultur und die Werbung für den Studienort Deutschland.

Durch die Checkpoint Charlie Stiftung wurde der Berlinaufenthalt finanziell unterstützt, durch die Senatsverwaltung für Bildung inhaltlich gefüllt. Es fanden u.a. Schulbesuche und Gespräche mit diversen Institutionen (z.B. IHK) statt.

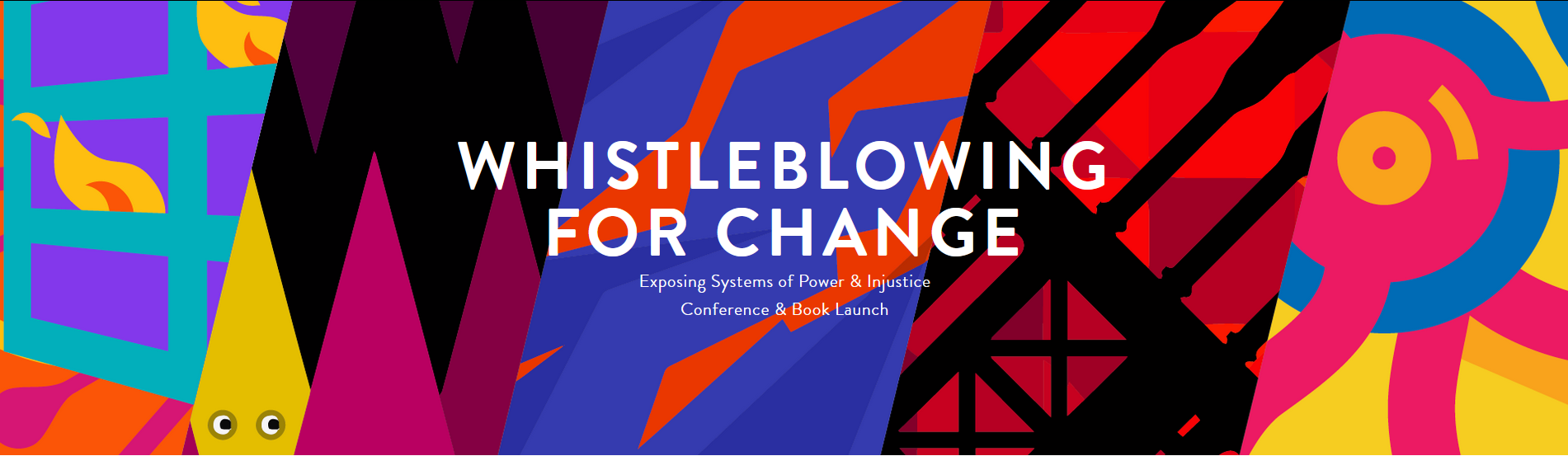

Das Disruption Network Lab e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Mit dem Zweck der Förderung von Kunst und Kultur stehen dabei zeitgenössische Kunst, Kultur und experimentelle Konzepte im Vordergrund, die sich mit kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Aspekten von neuen Technologien, der Informationsfreiheit und dem Aktivismus auseinandersetzen und untersucht deren Auswirkung auf die Gesellschaft.

2018 präsentierte das Disruption Network Lab die Konferenzreihe „Misinformation Ecosystems“. Diese deckte auf, wie Fehlinformationen und Fake News strategisch eingesetzt werden, um rechtsextreme Ideologien zu verbreiten. Dabei wurde reflektiert, welche Effekte dieses komplexe „Ökosystem der Fehlinformationen“ auf Politik und Gesellschaft hat. Das Ziel war, ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit Fehlinformationen zu stärken und mögliche Gegenmaßnahmen aus künstlerischen, technologischen und politischen Kontexten vorzustellen.

An der Hauptkonferenz nahmen 350 deutsche und internationale Gäste teil.

Die Tanzkompanien animi motus e.V. (Berlin, Deutschland) und Tim Rubel Human Shakes (San Francisco, USA) organisierten im Oktober im Pfefferberg Theater die deutsch-amerikanische Tanzproduktion ALIEN. Die Aufführung sollte verdeutlichen was es bedeutet, „anders“ zu sein, sich „fremd“ zu fühlen und ankommen zu wollen: Das Stück ist inspiriert von Geschichten der Menschen, die nach Europa und in die USA immigriert sind. ALIEN ist eine Koproduktion des CounterPulse in San Francisco und wurde außerdem anteilig vom Goethe Institut San Francisco und der Will J. Reid Foundation gefördert sowie von JUMEN e.V.- Menschenrechte in Deutschland- unterstützt.

Im November fand die 38. Fachkonferenz der German Language Schools Conference (GLSC) in New York statt. Die GLSC ist der Dachverband der sogenannten Samstagsschulen in den USA: Schulen, die Kinder in der deutschen Sprache und Kultur unterrichten. Dies findet in der Regel als Ergänzung zu dem normalen Schulunterricht und meistens samstags statt. Oft ist diese Möglichkeit die Einzige, um Deutsch zu lernen.

Treibende Kraft hinter diesen Schulen sind häufig engagierte Lehrerinnen, die die Schule selbst aufgebaut haben und vom Finanz- und Personalmanagement und bis hin zu dem Unterricht alles selbst organisieren. Für diesen Personenkreis stellt die jährliche Fachkonferenz der GLSC – die eine Reihe von Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden besteht - oft eine einmalige Gelegenheit dar, sich mit ihren Mitstreitern zu treffen und sich fachlich weiterzubilden bzw. auszutauschen. Die Konferenz 2018 stand unter dem Motto „MINT & Medien“.

Wie auch schon im Vorjahr finanzierte die Stiftung im Berichtsjahr die Teilnahme eines Berliner Experten nach New York. Diesjähriger Referent war der Koordinator für digitale Schulentwicklung des John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte. Er leitete einen Workshop zur Entstehungsgeschichte des dynamischen schulinternen Curriculum und brachte so die Erfahrungen Berlins mit ein. An seiner Veranstaltung nahmen ca. 30 Konferenzgäste teil. Zusätzlich hielt er einen Vortrag zum Thema „Kollaborieren oder Kollabieren? Plattformbasierte Teamarbeit in der Schulentwicklung“, in dessen Anschluss ein reger Austausch der Teilnehmer/innen stattfand.

• 2017

Das Philip C. Jessup International Moot Law Court ist ein internationaler Wettbewerb für Studenten*innen des Völkerrechts, in dessen Rahmen die Teilnehmenden einen fiktiven völkerrechtlichen Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof bearbeiten. Der Wettbewerb wurde in den USA gegründet und findet in Washington DC statt. Das Verfahren der Gerichtsverhandlungen ist stark an das amerikanische Rechtssystem angelehnt und vermittelt den Teilnehmer*innen einen Einblick in das amerikanische Rechtsystem besser kennen. 2017 nahm ein Team der Humboldt-Universität zu Berlin an diesem Wettbewerb teil, bei dem sie es bis ins Viertelfinale schafften. Sie waren damit die bisher erfolgreichste deutsche Mannschaft.

Das Philip C. Jessup International Moot Law Court ist ein internationaler Wettbewerb für Studenten*innen des Völkerrechts, in dessen Rahmen die Teilnehmenden einen fiktiven völkerrechtlichen Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof bearbeiten. Der Wettbewerb wurde in den USA gegründet und findet in Washington DC statt. Das Verfahren der Gerichtsverhandlungen ist stark an das amerikanische Rechtssystem angelehnt und vermittelt den Teilnehmer*innen einen Einblick in das amerikanische Rechtsystem besser kennen. 2017 nahm ein Team der Humboldt-Universität zu Berlin an diesem Wettbewerb teil, bei dem sie es bis ins Viertelfinale schafften. Sie waren damit die bisher erfolgreichste deutsche Mannschaft.

„Neben dieser hervorragenden Platzierung, erhielt das Team zudem einen Preis für den 17. Platz der besten Schriftsätze und das Teammitglied Louise Majetschak wurde als 8-beste Sprecherin ausgezeichnet. Auch die übrigen Teammitglieder Isabel Walther, Moritz Schramm und Philipp Schönberger belegten herausragende Platzierungen.“

Die Stiftung unterstützte die Teilnahme der Berliner Jurist*innen an diesem internationalen Wettbewerb.

• 2016

Kreuzberg Basketball Beats bietet Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen Basketballtraining in Kreuzberg an. Basketball ist besonders in benachteiligten Stadtvierteln eine Teamsportart, die durch ihre Affinität zur urbanen Straßenkultur authentisch ist und niedrigschwellig Kinder und Jugendliche zusammenführt. Die Checkpoint Charlies Stiftung förderte eine Reise der Kreuzberg Beats nach Chicago, die dort mit Jugendlichen aus ähnlichen Verhältnissen und der gemeinsamen Leidenschaft für Basketball zusammenkamen.

Das Kunsthaus KuLe steht für „Kunst und Leben“ und ist eine gemeinschaftliche Lebensform von 16 Künstler*innen sowie Gästen. Weiterhin ist KuLe als ein gemeinnütziger Kulturverein organisiert. Bereits in den frühen 1990er Jahren kam es in der KuLe zu einem Austausch mit jungen amerikanischen Künstler*innen. Seitdem kam es immer wieder zu transatlantischen Zusammenarbeiten. 2016 unterstützte die Checkpoint Charlie Stiftung die umfangreiche zweisprachige Publikation KULE HAUS BERLIN – Site of Art and Community since 1990. Die Publikation zeigt das Langzeitexperiment des Hauses und stellt die KuLe und ihre Netzwerke aus diversen Perspektiven dar. Zudem unterstützte die Stiftung das Rahmenprogramm zur Erscheinung des Buches. Innerhalb dieses Programms kamen Autor*innen sowie ausgewählte Gäste in einen transkulturellen Dialog.

Das Kunsthaus KuLe steht für „Kunst und Leben“ und ist eine gemeinschaftliche Lebensform von 16 Künstler*innen sowie Gästen. Weiterhin ist KuLe als ein gemeinnütziger Kulturverein organisiert. Bereits in den frühen 1990er Jahren kam es in der KuLe zu einem Austausch mit jungen amerikanischen Künstler*innen. Seitdem kam es immer wieder zu transatlantischen Zusammenarbeiten. 2016 unterstützte die Checkpoint Charlie Stiftung die umfangreiche zweisprachige Publikation KULE HAUS BERLIN – Site of Art and Community since 1990. Die Publikation zeigt das Langzeitexperiment des Hauses und stellt die KuLe und ihre Netzwerke aus diversen Perspektiven dar. Zudem unterstützte die Stiftung das Rahmenprogramm zur Erscheinung des Buches. Innerhalb dieses Programms kamen Autor*innen sowie ausgewählte Gäste in einen transkulturellen Dialog.

„Herzlichen Dank noch mal für Ihre Förderung! Sie hat mitgeholfen, die Publikation des Kule Buchs möglich zu machen und auch unser Festival Veröffentlichung so reichhaltig zu gestalten!“ (Kule e.V.)

Seit 2015 unterstützt die Checkpoint Charlie Stiftung im Rahmen eines Berlin-Stipendiums jährlich vier Student*innen des Grossmont College, CA, die dort über mehrere Semester am Deutschprogramm teilnehmen. Im Zuge ihres Studiums haben sie die Möglichkeit, im Sommer vier Wochen Sprachunterricht an einer Berliner Sprachschule zu absolvieren und sind in Gastfamilien untergebracht. An den Nachmittagen absolvieren sie jeweils ein Praktikum.

- „My major requires German and I feel so much more confident with my German skills. It’s a great program to put on a resume and overall was something fun and enjoyable that I’ll always remember. Hopefully in the future I can work in Germany so I will continue learning until I feel I’ve mastered the language.“ – Fabiola B., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

- “I enjoyed my participation in the language school very much. I felt that Die Neue Schule created an effective, immersive environment for learning German. My classes were very small and personable, and my instructors were helpful and friendly. I also partook in one of Die Neue Schule’s optional school outings, which was affordably priced and a wonderful experience.” – Utah B., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

- “I felt that this program was extremely conducive to my future plans for German language study and allowed me to immerse myself in the German culture and greatly improve my language abilities. After the completion of this program, I feel very equipped to begin studying German at a four-year university.” – Utah B., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

- “Be confident that you have things under control; be prepared to speak A LOT; take every opportunity to see everything – don’t miss out! If you are feeling down or somehow unsatisfied, just remember that you are across the world in another magnificent country – it’s so much better than just doing the same old thing at home,”– Entony O., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

- “The openness of the people and their willingness to help somebody […] definitely made a big impact on me. I was told that Berliners are very direct and reserved. Not in my experience. They went above and beyond to lend a hand when I needed it. [Do] take the initiative and talk to people. It’s also much better to practice a language with new people,”– Entony O., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

- “As a first generation college student, it is unlikely that I would have been able to take this trip without help. With the help of the Checkpoint Charlie Stiftung, I became the first person in my family to travel outside the continental U.S. […] Be open to new things. Being in another country is scary and new, but one should just dive head first into it. Step out of your comfort zone.” – Kurtis K., 2016 Grossmont College to Berlin program participant.

Die Stiftung unterstützte die Anfertigung einer englischsprachigen Übersetzung des Werkes Amerikaner in Berlin finanziell. In dem Buch werden anhand zentraler Orte das Wirken der USA und der amerikanischen Bürger vorgestellt. Hinzu kommen historische und aktuelle Fotos der vorgestellten Orte und Persönlichkeiten. Mit dem im Buch vorhandenen Karten ist es möglich, die vorgestellten Orte eigenständig aufzusuchen. Der Autor der Werkes ist Professor für Politische Bildung an der Uni Potsdam.

Anfang des Jahres musste die Beschriftung der Türme des City of Berlin Buddy Bären aufwendig umgestaltet werden, da aufgrund des Datenschutzes die dort aufgeführten Spender*innennamen entfernt werden mussten. In einem gemeinsamen Schreiben der Checkpoint Charlie Stiftung, der Berliner Feuerwehr und des Deutschen Feuerwehrverbandes, die hauptsächlich an der Gründung der „City of Berlin Scholarship“ beteiligt waren, wurde der Bär dem Hauptquartier der New Yorker Feuerwehr als Geschenk übergeben. Der Transport erfolgte im Juni 2016 mit großer Unterstützung der Berliner Feuerwehr. Die Lufthansa sponserte den Flug von Berlin Tegel nach New York, JFK.

Anfang September reiste eine kleine Delegation aus Vertreter*innen der Checkpoint Charlie Stiftung - Anja Schillhaneck (stellv. Vorstandsvorsitzende), Ina Frost (Geschäftsführerin), Wilfried Gräfling (Landesbranddirektor Berlin) und Karl–Heinz Knorr (stellv. Vorsitzender des deutschen Feuerwehrverbandes)- nach New York. Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung, bei der auch Stipendiat*innen und deren Eltern anwesend waren, wurde der Bär im Feuerwehrmuseum New York feierlich übergeben.

Was ist Identität? Was macht uns aus und wer hat das Recht uns zu definieren? Mit diesen und vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich das English Theater, welches ausschließlich Stücke in englischer Sprache und als Hausproduktionen aufführt. Mit Unterstützung der Checkpoint Charlie Stiftung entstand so das Theaterstück Schlüterstraße 27. Die Grundlage des Stücks ist das Tagebuch des Großvaters der Autorin. Sie reiste mit ihm nach Berlin, um Nachforschungen über ihre Familie anzustellen und sich mit der Frage auseinander zu setzten, welche Folgen die Vertreibung jüdischer Familien hatten. Schlüterstraße 27 wurde in Verbindung mit einer Lesung im National Museum of American Jewish History. an diversen Bühnen, wie The Cherry Lane(NYC), the Old Globe (SD) oder The Long Whaf (CT) aufgeführt.

• 2015

Die Checkpoint Charlie Stiftung fördert den Auftritt der renommierten afro-amerikanischen Architektin Roberta Washington auf der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung. „Architektur – Stadtplanung – Gesellschaftliche Vielfalt in Berlin. Der transatlantische Dialog mit Roberta Washington“ wurde vom Institut Geschichte + Theorie der Architektur und Stadt an der TU Braunschweig organisiert und hatte das Ziel, eine Diskussion über den Zusammenhang von Architektur, Städteplanung und gesellschaftlicher Vielfalt in Berlin anzustoßen und dabei von Erfahrungen in den USA zu profitieren. Das Projekt wurde ebenfalls von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, der Bundeszentrale für Politische Bildung und der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt.

Der Bachelorstudiengang Bau-, Planungs- und Umweltrecht am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin führte zum Thema „Entwicklung der Städtebaulichen Kriminalprävention in den Metropolen Berlin, London und New York“ eine Studienexkursion nach New York durch.

Der Ansatz, die Kriminalität durch städtebaulichen Maßnahmen zu reduzieren, wurde erstmals vor 40 Jahren in New York angewendet. Um von den Erfahrungen in New York zu profitieren, tauschten sich die Student*innen mit Vertreter*innen des New York City Police Department, dem Department of City Planning, dem Metropolitan Transit Authority (MTA), und Wissenschaftler*innen der Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation aus. Darüber hinaus erhoben sie Daten in ausgewählten New Yorker Stadtgebieten, um einen Vergleich mit ähnlichen Stadtteilen in Berlin zu ermöglichen. Nach ihrer Rückkehr stellen die Student*innen die Ergebnisse des Projekts der Berliner Polizei und später während der langen Nacht der Wissenschaften vor.

Eine Gruppe von Deutsch-Schüler*innen der Hamilton High School in Hamilton/Michigan besuchte Anfang des Jahres 2015 Berlin. Dieser Aufenthalt war Teil einer Klassenfahrt nach Deutschland. Während ihres 3-tägigen Aufenthaltes in der Hauptstadt besuchte die Gruppe den Bundestag, den Tränenpalast, die Gedenkstätte Berliner Mauer, und die Gedenkstätte für die Ermordeten Juden Europas. Für Ihre Mitschüler, Familien und Freunde führten sie Internet-Tagebücher, in denen sie ihre Eindrücke über Berlin und Deutschland in Form von Fotos und Kommentaren festhielten. Durch die finanzielle Unterstützung des Berlin-Aufenthaltes durch die Stiftung konnten die sehr hohen Gesamtkosten der Reise für die Schüler*innen etwas gesenkt werden.

Zwischen der Grunewald Grundschule und der Waddell Language Academy in Charlotte/NC existiert(e) eine sehr außergewöhnliche Schulpartnerschaft. Nachdem die beiden Schulen zunächst eine Brieffreundschaft aufgebaut hatten, fand im Jahr 2000 der erste Besuch statt: 10 amerikanische Fünftklässler*innen besuchten, ohne ihre Eltern Berlin und waren zu Gast bei Familien ihrer deutschen Altersgenoss*innen. Im folgenden Jahr fand der Gegenbesuch im selben Format statt, als 10 Berliner Fünft- und Sechstklässler*innen Charlotte besuchten. Seitdem haben diese Besuche und Gegenbesuche, bis zum Jahr 2017, mit nur wenigen Unterbrechungen jährlich stattgefunden. Um diesen Erfolg in besonderer Weise zu feiern, wurde zum 15jährigen Jubiläum und anlässlich des Berlin-Aufenthaltes der amerikanischen Gäste ein außergewöhnliches Kunstprojekt gestartet. Unter der Leitung einer Berliner Künstlerin gestalteten die Schüler*innen gemeinsam zwei Buddy-Bären.

Zwischen der Grunewald Grundschule und der Waddell Language Academy in Charlotte/NC existiert(e) eine sehr außergewöhnliche Schulpartnerschaft. Nachdem die beiden Schulen zunächst eine Brieffreundschaft aufgebaut hatten, fand im Jahr 2000 der erste Besuch statt: 10 amerikanische Fünftklässler*innen besuchten, ohne ihre Eltern Berlin und waren zu Gast bei Familien ihrer deutschen Altersgenoss*innen. Im folgenden Jahr fand der Gegenbesuch im selben Format statt, als 10 Berliner Fünft- und Sechstklässler*innen Charlotte besuchten. Seitdem haben diese Besuche und Gegenbesuche, bis zum Jahr 2017, mit nur wenigen Unterbrechungen jährlich stattgefunden. Um diesen Erfolg in besonderer Weise zu feiern, wurde zum 15jährigen Jubiläum und anlässlich des Berlin-Aufenthaltes der amerikanischen Gäste ein außergewöhnliches Kunstprojekt gestartet. Unter der Leitung einer Berliner Künstlerin gestalteten die Schüler*innen gemeinsam zwei Buddy-Bären.

Einer von diesen wurde nach North Carolina verschickt, wo er jetzt in der Waddell Language Academy als permanentes Symbol der transatlantischen Freundschaft ausgestellt ist; der andere steht in der Grunewald Grundschule. Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützte dieses hervorragende Projekt, indem sie die Kosten für den Kauf der beiden Bären übernahm.

Das Berliner Street Art Duo Low Bros greift in ihren Wandmalereien, Leinwand- und Multimediaprojekten Elemente der amerikanischen Jugendkultur der 80er und 90er Jahre auf, wie z.B. Hip Hop, Graffiti und Skateboarden, aber auch Tiere und das Leben in der modernen Großstadt. Im Sommer 2015 wurden die Low Bros von der Thinkspace Gallery nach Los Angeles eingeladen, um dort eine Reihe von Projekten zu realisieren und ihre Werke auszustellen. Außerdem nahmen sie am International PowWow Kulturfestival des amerikanischen Street-Art Künstlers Jeff Soto des Long Beach Museum of Art teil. Die Stiftung unterstützte das Projekt mit der Übernahme der Kosten einer Videodokumentation, die nicht nur die Reise ins Epizentrum der amerikanischen Street-Art-Szene festhält, sondern auch den Einfluss der amerikanischen Kunst und Popkultur auf urbane Subkulturen in den Deutschland thematisieren soll. Die Reise wurde neben dem Erfolg für die Künstler auch eine Visitenkarte für die Berliner Straßenkunst in LA. Mehr als 300 Mitglieder der LA Künstler*innenszene nahmen an der Ausstellungseröffnung im Thinkspace Gallery teil und mehr als 4000 Gäste kamen zur Eröffnung der Ausstellung in das Long Beach Museum of Art.

• 2014

Das Earlham College in Richmond/Indiana, 1847 von Quakern gegründet, bietet ein kleines, aber sehr hochwertiges Germanistikprogramm an. Im Mai 2014 führte die Deutsch-Professorin Margaret Hampton ein dreiwöchiges Seminar in Berlin durch, das sich zwar eine starke sprachliche Komponente beinhaltete, sich aber hauptsächlich mit der ethnischen und religiösen Vielfalt Berlins beschäftigte. Somit bekamen die amerikanischen Studenten, die zum Teil selbst Minderheiten angehören, ein facettenreiches, zeitgemäßes Deutschlandbild vermittelt. Die Stiftung finanzierte das Projekt mit der Übernahme der Kosten für die Unterbringung in Berliner Gastfamilien.

Die Checkpoint Charlie Stiftung förderte die Aufführung des Theaterstücks „Schwarz Gemacht“ von Alexander Thomas am English Theatre Berlin. Das Stück des in Berlin lebenden Afroamerikaners Alexander Thomas handelt von der fiktiven Begegnung eines Afrodeutschen mit einem Afroamerikaner im Berlin der 1930er Jahre. Das englischsprachige Stück wurde als Koproduktion mit dem Kitchen Theatre in Ithaca, New York ausgeführt und war bi-national besetzt.

Die Aufführung am Englischen Theatre wurde zu einem Publikumserfolg und 2015 wiederholt.

[Press photo / © Daniel Gentelev Ph]

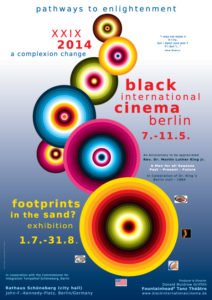

Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützte das Film Festival „XXIX. Black International Cinema Berlin“ sowie die verwandte Ausstellung „Footprints in the Sand?“

Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützte das Film Festival „XXIX. Black International Cinema Berlin“ sowie die verwandte Ausstellung „Footprints in the Sand?“

Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen standen Filmbeiträge aus der schwarzafrikanischen Diaspora in den USA und anderen Ländern. Ein besonderer Fokus wurde ebenfalls auf den Berlin-Besuch von Martin Luther King, Jr. im Jahre 1964 gelegt. Das Fountainhead Tanz Theatre nutzte die Förderung der Stiftung, um einen Teil der Werbungs- und Organisationskosten für die Veranstaltungen zu bezahlen.

Stewart Rafert, Professor der University of Delaware am Institut für Geschichte und Experte zur Kultur und Geschichte der amerikanischen Ureinwohner, organisierte auf eigene Initiative und ohne Gegenleistung Informationsveranstaltungen an Berliner Sekundarschulen. Thema war „Native Americans in the past and present“. Durch diese Vorträge erhielten die Schüler*innen die seltene Gelegenheit, sich mit einem amerikanischen Experten über die Geschichte und heutige Lebensweise der Ureinwohner Amerikas auszutauschen.

Den Kontakt zu den interessierten Schulen stellte Prof. Rafert überwiegend über Berliner Lehrer*innen her, die in der Vergangenheit Teilnehmer*innen am Experience America Berlin Programm nach Newark, Delaware, waren und dort selbst einen Workshop mit Prof. Rafert erlebten. Prof. Rafert war mehrheitlich privat untergebracht, wodurch die Kosten der Rundreise gering gehalten werden konnten. Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützte diese Vortragsreihe durch die anteilige Übernahme der Kosten für den Flug und die Verpflegung.

10 Studierende des Audiovisuellen Departments des Austin Community Colleges (ACC) in Austin/Texas waren für ein gemeinsames Filmseminar und Kulturprogramm mit ihren Berliner Kolleg*innen zu Gast an der Berliner Filmschule filmArche e.V.

Ziele dieses Projekts war u.a. die Verwirklichung eines künstlerisch-filmischen Kulturaustausches zwischen Berlin und Austin, der Vermittlung eines Einblicks in die Filmlandschaft der jeweiligen Partnerorganisation für die Teilnehmer*innen sowie die Förderung der professionellen Vernetzung der beiden Studierendengruppen. Die Checkpoint Charlie Stiftung unterstützte den Berlinaufenthalt.

Die blinden amerikanischen Fotografen Sonia Soberats (New York), Bruce Hall (Orange County, Kalifornien) und Pete Eckert sind bereits erfolgreiche Künstler*innen.

Die blinden amerikanischen Fotografen Sonia Soberats (New York), Bruce Hall (Orange County, Kalifornien) und Pete Eckert sind bereits erfolgreiche Künstler*innen.